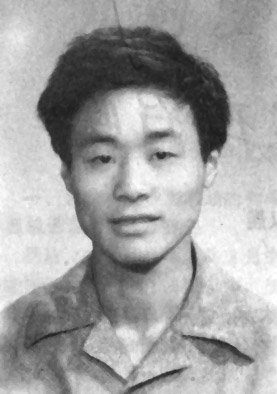

李华,1982-1985年留学法国并获葡萄博士学位,曾任西北农林科技大学副校长,中国葡萄与葡萄酒工程学科奠基者。

要以更多的美酒奉献给祖国

文/鲁平

一

1986年1月16日,从巴黎飞往北京的一架波音747客机穿出中国——巴基斯坦边境的云海,金色的晨曦染红了喀喇昆仑的群峰和塔克拉玛干的瀚海。望着舷窗外那美丽的土地,李华的眼睛湿润了。在异国拼搏的一千二百多个日夜里,他无时无刻不在思念着这块热土。今天,他终于回来了。

那是1982年,这个刚刚22岁的小伙子也是从这里飞出去的。这个小伙子原是川东一个偏僻小镇上的民办教师,曾一跃而为四川农学院的大学生,再跃为国内第一个赴法攻读葡萄、葡萄酒博士的留学生。这一切来得太突然了。几年前,他连上高中都困难。可眼下,他也出国留学了。巴黎那耸入云天的埃菲尔铁塔,端庄典雅的凯旋门,正在向远道而来、风尘仆仆地在舷梯上伫立的中国青年炫耀它的高度文明和富丽堂皇。此刻,李华的心是平静的。他极目所望,异国风光的点点滴滴,在他心中激起的是一股决心学成报国的强劲的暖流。他暗暗地攥紧了拳头。

比斯开湾的海潮,加龙河的碧波,给波尔多城增添了几多迷人的风韵。金秋时节,漫野的葡萄送来阵阵馨香。可在波尔多葡萄研究所学习的李华,根本无心去领略异国美丽的风光,"语言关"在等着他去突破,他只有让这风光在熟视无睹中溜掉。

第一堂课,气宇轩昂的导师口若悬河,滔滔不绝。法国同学听得如醉如痴。李华仅仅听懂开头一句"你们好"和最后一句"再见"。滑稽吗?不!要知道,他只学过7个月的法语。他认定了那句中国成语:"业精于勤",于是,课余,他不是钻在法国朋友中连比划带谈地练听力,就是埋头抄同学的笔记(导师上课没讲义),然后在"消化"之后,再整理出摘要对于异师指定的参考书,他更是一本也不漏地找来,抱着词典一行一行地啃,用法文整理出一篇篇的摘要和心得。如此,他每天都要挑灯夜读到一两点,早上爬起来,喝口咖啡,挟着笔记又去听课。《葡萄学》、《葡萄土壤学》、《葡萄酒微生物学》、《葡萄生态学》……第一年,李华就这样一气学完了13门课。令人羡慕吧,那新近发现的公式:中国式的刻苦+中国人的聪明=全优。在期末的三次笔试、三次口试和一次答辩中,他居然成了夺魁的"小天鹅"。这不能不令三个导师目瞪口呆。

第二年,李华开始攻读博士学位。此时,他已感到轻松多了,但他不甘悠闲,又主动申报并用一年时间拿下了葡萄酒工程师、葡萄酒品尝员和管理工程师三个专业文凭。第三年,他又以优异的成绩,顺利通过了博士论文答辩。

1985年4月,第四届国际葡萄遗传育种会议在意大利美丽的古城维罗纳召开。"十年磨一剑,未曾试霜刃。"今天,李华要小试锋芒了。他走上讲台,全场立刻哗然,什么样的笑声都有,但所有的笑声不外一个发问:这个未脱孩子气的小青年是不是走错了地方?李华在讲台上微笑着等待着,泰然自若的神态,很快就平息了会场上的骚动。他开始讲了,题目是《欧洲种葡萄品种对霜霉病感病性的鉴定——对几个杂交后代的分析》。石破天惊,专家们都竖起了耳朵。有着数千年历史的欧洲种葡萄一直为可怕的霜霉病困扰,多少研究结果都说这个种不抗霜霉,这小伙子怎么敢标新立异?可李华提出的是一个新的鉴定方法,并已初步鉴定了99个品种的感病性。他还通过对水平系统假说的论证,大胆提出了欧洲种葡萄获得优质抗病品种的新的育种途径。并开始获得一些抗病植株。

翔实的材料,严密的论证,崭新的结论。李华仅10分钟的讲演,获得了极大的成功。满头白发的专家们向他祝贺。联邦德国的一个研究所马上邀他去讲学,一位美国专家意味深长地对他说:"我祝贺你,不仅为你这篇漂亮的论文,还为你的聪明,你用中国人的名义宣讲是对的!"

李华在法国葡萄界出名了。佩尔洛·里卡尔公司、法布力公司等企业竟相以高薪聘他就职,他也可以继续读博士后,在波尔多条件优越的葡萄研究所深化自己的一系列研究课题。况且,妻子赴法陪读的护照已经办理好,双双在异国团聚指日可待。可李华呆不住了。他知道,国内的葡萄和葡萄酒生产正在酝酿着新的起飞,故乡的热土更需要他。

带着苦读三年学就的一身本领,带着与异国同行一争高下的凌云之志,李华飞回来了。

二

国家科委科技干部管理局的一间办公室里,一位干部在同李华谈话:"你是国内第一个葡萄博士,想到哪儿工作你挑吧,北京?上海?广州?还有四川老家,都行。"

"我去陕西杨陵——西北农业大学。"

好一个偏僻的地方。干部愣住了,随即又说:"到那儿去,行吗?你可要考虑好呀。"

"考虑好了。"李华平静地答道,然后,要过一张志愿表。

请不要小瞧杨陵。这儿,恰是相传上古时代后稷教民稼穑,打开中国农业史第一页的地方;西汉张蹇自西域引来葡萄,也是最先在这一带的"离宫别馆旁尽种之"。

李华决心把根深深地扎在大西北贫瘠的土壤里。他应聘担任了西北农业大学新成立的葡萄和葡萄酒专业的一个教研室的副主任。这是全国第一个葡萄专业,创办才几个月,还没有试验室,没有葡萄酒加工车间,科研经费也很少。但李华却信心十足地干起来。第一批学生还在上基础课,他没什么任务,就主动为研究生开了植物病理系统学,并为法语班的大学生兼课。他为筹办系里的葡萄酒加工厂设计蓝图,制定方案,申请投资,忙得不亦乐乎。他还四赴丹凤,西下小金,为贫困的山区雪里送炭。

在西北农大经常联系着的丹凤县里,有一个有着79年历史的丹凤葡萄酒厂正面临着产品质量难有新突破、产品滞销的危机。李华还在法国的时候,酒厂就向他求援,要他帮助购买一批优质酿造葡萄苗和发酵设备。李华跑遍了法国南部的十几个葡萄酒设备制造公司,才选中了一种自控除渣发酵罐,并用最优惠的价格买了6个。还购买了15个品种共15000株葡萄苗;为了对祖国负责,从挖苗、包装、消毒、检疫到装运上飞机,李华都亲自在现场检查。这批苗木空运回国后,成活率高达百分之百。回国后,李华又四赴丹凤,帮助酒厂安装好进口的发酵罐,对引进的15种葡萄进行单酿试验,指导酿成了三种葡萄酒和一种风靡世界但国内尚无的"新葡萄酒"。

1986年4月,李华和妻子回成都度假,阿坝藏族羌族自治州小金县的一个老同学邀他去看看。他把刚刚小产的妻子安排在岳父家,他自己翻越海拔4000多米的巴朗山(在山顶因缺氧他曾昏过去),来到当年红军长征走过的地方。经过仔细考察,他发现这里冬季温暖,夏季凉爽,砾质的沙壤很宜于葡萄生长,就建议在这建千亩葡萄园,酿造优质的芳香型葡萄酒。6月里,李华又和一名法国专家二赴小金。法国专家激动地预言这里生产的葡萄酒,有可能超过目前中国所有的名牌,表示愿意在这里投资,并可马上免费提供一个酿酒发酵罐供试验用。之后,李华又游说于省城,帮助小金取得了四川省科技交流中心的大力支持,他也被聘为小金县里葡萄开发利用项目的顾问。

年轻的葡萄博士在北中国的大地上匆匆奔走着。盛夏短短的三个月,他跑遍陕西、山东、四川、河南、河北及京津地区的主要葡萄基地,考察了张裕、青岛、王朝、北京等几大葡萄酒厂。他欣喜地看到了祖国葡萄和葡萄酒生产的起飞,也清醒地意识到其中的差距,常常陷入深沉的思考。是啊,祖国葡萄和葡萄酒的产量太少了,而可供出口的优质葡萄酒更是少得可怜。外国游客在中国常常喝着从法国、联邦德国进口的葡萄酒。然而,在中国广大的土地上有着丰富的野生葡萄资源,又有众多的荒滩、陡坡和沙地可以开垦种植葡萄。我们葡萄和葡萄酒科学工作者,只要有雄心壮志,确实大有可为,一定会以更多的葡萄美酒奉献给十亿同胞。

扎根中华大地 定能大有作为

文/李华

回国三年多了。法国及欧洲的很多风景名胜逐渐淡忘了,但回国前的那种激情至今仍激荡着我,鼓励着我。

回国以前,法国一些优越的科研条件和优厚的待遇在向我们招手,使我不能不怦然心动。然而,正在这时,中国自己唯一的葡萄一葡萄酒专业诞生了,急需专业技术人才,又使我怀着学成报国的激情,回到了无时无刻不思念着的这片热土。就这样,我应聘担任了西北农业大学葡萄——葡萄酒专业教研室副主任,准备为祖国的葡萄——葡萄酒事业大干一场。

岂料,当我走马上任时,现实迎头给我一盆冷水:专业初建,一无资金,二无实验条件,三无专业人员,四无专业教材。面对这样的条件,如何实现自己的目标?我的思想波动了,现实强迫我反思自己的行动。这一反思,稳定了我的情绪。我觉得,我们这一代人,注定是痛苦思索的一代人,亦是艰苦奋斗、振兴祖国、承上启下的一代人。祖国把我们送到国外深造,就是希望我们学成回国后能挑起重担,在各自的领域里克服困难,创造条件,奋力工作,使祖国母亲能真正改变贫穷落后的面貌。

在老教授贺普超先生的带领下,我们开始忘我地工作起来:借款建立了葡萄酒实验厂;审定、修改了教学计划;完成了各方面师资人员的培训并调整了其结构;完成了全套专业教材的编写……。事业就这样开始了。

我们先后承担了多项国家、省级科研项目,以及企业委托的攻关项目。我们利用系统学和系统工程的原理处理丹凤县葡萄和葡萄酒的生产问题,首先帮助引进了国际优良高档干红、干白、桃红新鲜葡萄酒,并逐渐使丹凤县的葡萄酒生产形成了市场——葡萄酒——原料的良性循环系统。目前,该县的葡萄酒产品销往全国26个省、市、自治区,并首次打入国际市场,使占全县农户1/4的1万6千余户葡萄种植户脱贫。我们在很短的时间内,帮助地处秦岭贫困山区的陕西户县猕猴桃酒厂开发出优质野葡萄酒,不仅使该厂免遭倒闭之难,而且为当地山民脱贫致富开辟了新的途径。此外,我们的首届毕业生和我们的技术及研制的新产品,正在各葡萄酒产区发挥着越来越重要的作用。我们的专业亦受到社会各界的重视。在这些工作中,我本人也发表了20多篇论文,先后获得首届青年科技奖、首届国家星火奖、以及全国科技教育新秀和全国新长征突击手等称号。

回国后的实践使我坚信:我们海外学子,只要深深扎根于中华大地,利用我们的智慧和勤奋,就能大有作为,就能逐渐改变祖国母亲的面貌,使她无愧地屹立于世界民族之林。

李华,1982-1985年曾留学法国并获葡萄博士学位,回国后任西北农业大学葡萄——葡萄酒专业教研室副主任。

文章中观点仅代表作者个人观点,不代表本网站的观点和看法。

神州学人杂志及神州学人网原创文章转载说明:如需转载,务必注明出处,违者本网将依法追究。