中华人民共和国成立后,中国的社会主义革命和建设事业取得了一系列重大成就。在这些成就中,有欧美同学会会员和归国留学人员作出的一份贡献。这一时期归国留学人员在中国科技领域开辟了一系列新学科,创造了许多国内第一,填补了大量空白,数量之多,贡献之大,不胜枚举。

浩瀚星河中,有一颗国际编号为218914号的小行星名为“唐敖庆星”。这是国际小行星命名委员会2020年1月9日批准,为表彰唐敖庆在教育和科学研究领域所作出的杰出贡献而命名的小行星。

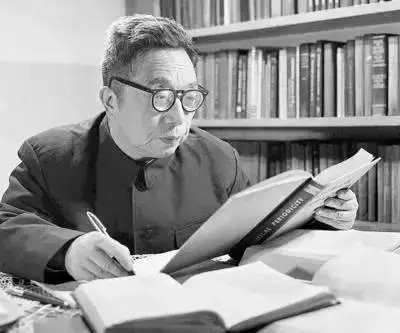

1950年,在美国一位化学泰斗家中,一场师生间的长谈正在展开——导师哈尔福德说:“我对贵国目前的落后情况确信不疑。你若回到那里,继续从事科学研究是相当困难的。”“虽然我的祖国满目疮痍,但一个爱国者是不会嫌弃祖国的。”学生答道。回到祖国,这位学生成为现代理论化学研究的奠基人。他就是中国科学院院士、“中国量子化学之父”唐敖庆。他为我国化学学科培养了一大批深谙理论的栋梁之材,如孙家钟、江元生、张乾二、邓从豪、刘若庄、沈家骢等院士,开创了现代理论化学的“中国学派”。

乱世求学 立志科学救国

1915年11月,唐敖庆出生在江苏省宜兴县和桥镇。他先后就读于养初小学、鹅山小学和彭城中学,中学毕业后考上了无锡师范学校。

1931年,唐敖庆刚入学不久,九一八事变爆发,他毫不犹豫地参加了无锡市学联组织的赴南京抗日请愿团。在一次次的斗争、救亡活动中,唐敖庆逐渐变得成熟起来,他在实践与思考中,树立了人生的理想,立志成为一名化学家,科学救国。

为实现这一目标,唐敖庆重返校园,到江苏省立扬州中学高考补习班补习英语和数学。1936年7月,他报考了北京大学、北平大学、同济大学,被三所大学同时录取。经过深思熟虑后,他选择了北京大学化学系。

开学还不到一年,七七事变爆发,唐敖庆随校南迁,脚踏草履、风餐露宿,历时71天,行程3000余里,终于在1938年5月到达昆明进入西南联合大学继续学习,直至1940年毕业留校担任助教。他以负责敬业的精神、刻苦学习的态度,成为了西南联大年轻教师中的佼佼者。

1946年,唐敖庆获吴大猷、曾昭抡、华罗庚的推荐,与朱光亚、李政道等同船赴美,进入哥伦比亚大学攻读博士学位。读书期间,他选修了大量数学、物理课程,为今后从事理论化学研究工作打下了坚实而深厚的基础。

日夜苦读使唐敖庆患上了高度近视,医生劝告他必须采取保护措施,否则有失明的危险。唐敖庆便开始练习强记的本领。上课时,他仅仅靠耳朵听,记下讲课内容,下课后通过回忆再记在笔记本上。靠着顽强的毅力,唐敖庆将自己的大脑锻炼成了一部“电子计算机”。当时的同窗好友徐光宪教授回忆:“令同学们非常惊奇的是,他只是专心地听讲,不做任何笔记,但考试时得分总是最高。”

在哥伦比亚大学期间,唐敖庆心里“科学救国”的信念变得更加坚定。受共产党进步思想的影响,唐敖庆与十几名进步同学一起,建立了哥伦比亚大学中国同学会,并当选为第一届理事会主席。

唐敖庆在修化学系研究生课程的同时,还修了数学系的研究生课程,并以优异的成绩获得哥伦比亚大学最高荣誉“大学奖学金”。当时,化学系200多名研究生中仅他一人获此殊荣。

1949年,唐敖庆获得了博士学位,学校为了表彰唐敖庆出色的学习成绩,奖给他一枚象征能够打开科学大门的金钥匙。

培养人才 开拓理论化学

“我要回到自己的祖国,为我的祖国培养人才。”这是唐敖庆留美时坚守的信念。

新中国成立初期,我国的理论化学研究几乎一片空白。1950年,唐敖庆拒绝了导师的挽留回到祖国,到北京大学化学系担任副教授,半年后升为教授。在北大任教的两年时间里,唐敖庆完成了近10篇有关化学键理论等方面的学术论文,开设5门课程,他独树一帜的教学风格与渊博的学识赢得了广大师生的尊敬。

1952年,全国高等学校院系调整,唐敖庆积极响应国家号召,放弃了在北京大学任教的优厚条件,举家迁往长春,在东北人民大学(吉林大学前身)担任教授,与蔡镏生教授、关实之教授和陶慰孙教授等人共同创建了化学系。

建系之初,化学系只有几间很小的办公室,二十几名教职工挤在一起办公,实验设备、仪器、药品都无从谈起。第一届学生做化学实验的地方是在地下室里。同学们围着一张木板条做成的长条桌,用墨水瓶做酒精灯,用水桶做上下水,用极为简单的仪器,进行着最基本的化学实验……

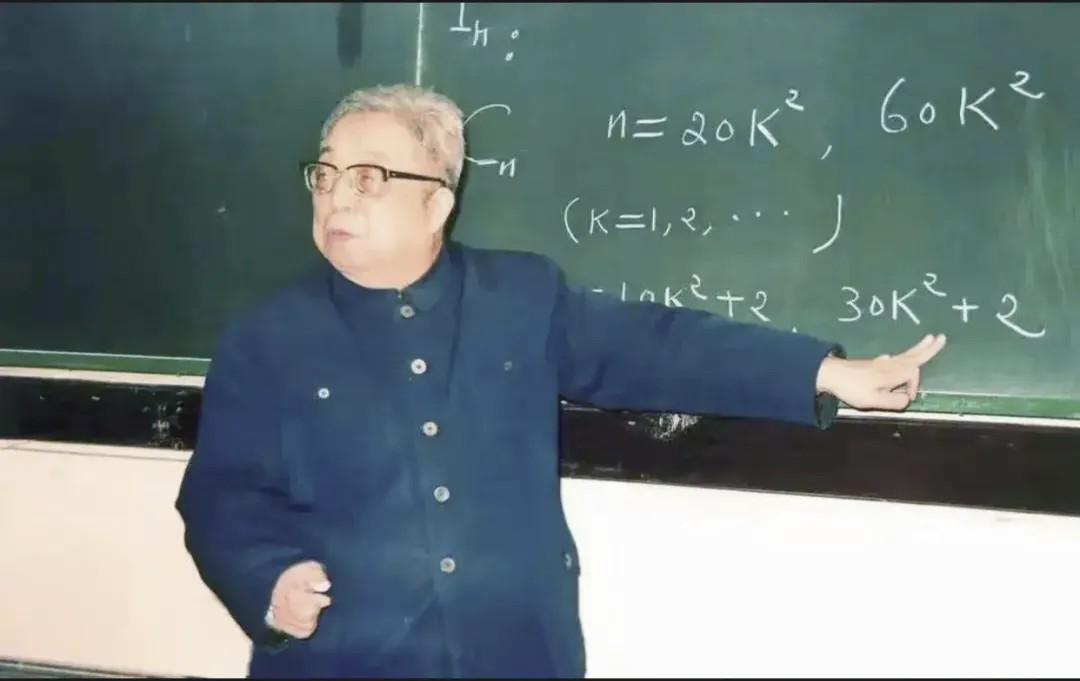

当时的师资力量极度匮乏,唐敖庆满怀热情投身到教学第一线,一个人主讲了无机化学、物理化学、物质结构、热力学、动力学、统计力学等十几门课程。他每次走上讲台从来不带教案,只凭一张嘴、几根粉笔,准确清晰地输出一个又一个复杂的理论推导、化学公式与计算。他讲的每一门课程都有严密的科学体系和独特的风格,深受同学们的欢迎。

教学工作安排妥当后,唐敖庆便开始着手科研工作。早在北京大学任教时,他就把目光瞄向了量子化学。他以开拓者和耕耘者的身份在“杂化轨道”“多中心积分”“分子内旋转”和“分子间相互作用”等当时在国际量子化学界很前沿、很活跃的学科领域开始了科研探索。

上世纪50年代初,美国著名量子化学家皮泽提出“分子内旋转”公式,但它的适用范围有其局限性,只能用于解释某些比较简单的分子内旋转。唐敖庆在此基础上,利用国外现有的数据和资料,重新进行深入分析,提出一个可以计算许多复杂分子内旋转的能量变化规律的公式,即“势能函数公式”。利用这个公式可以推算出物质的一些性质,为从结构上改变物质的性能提供了比较可靠的依据。他把这一结果写成论文,一经发表,立即在国内外引起了强烈的反响。从此,唐敖庆的名字开始被国际化学界所知晓。

凭借深厚的理论功底和卓越的科研领导才能,1955年,唐敖庆当选为第一批中国科学院学部委员。1957年至2000年间,他先后五次获得代表我国基础研究最高水平的国家自然科学奖。

唐敖庆非常注重培养学生、青年教师和科研人员。20世纪50年代至90年代,唐敖庆与其他科学家共同举办了十余期具有全国影响力的培训班、进修班、讨论班,主题涵盖物质结构、量子化学、微观反应动力学、高分子标度理论、分子光谱学等领域。在吉林大学举办的“物质结构学术讨论班”(1963—1965年)的8位正式学员中,产生了5位中国科学院院士、两位高校校长,成为我国高等教育界的一段佳话。

1978年,唐敖庆出任吉林大学校长后,倡导重视学术、崇尚实际、开放民主的优良学风。他重视基础设施建设,购置了大量先进仪器设备和图书资料。他紧抓科研机构调整、扩建和新建工作。他关心研究生教育和青年教师培养,1984年,吉林大学成为教育部批准试办研究生院的首批22所重点高校之一。他以战略眼光和创新精神规划学科发展,新建计算机系、环境科学系、分子生物学系、材料科学系等学科专业。

唐敖庆重视国内外学术交流,特别是与国际一流水平的科学家之间的交流。他多次举办国内和国际的学术会议,邀请知名科学家访问我国,率团参加国际上的高层次学术活动,同时多次派出留学生和教师到先进国家进行深造与合作研究,打开了吉林大学对外交流的大门。

在1986年调任国家自然科学基金委员会主任后,唐敖庆仍坚持利用假期办班讲课。他说,“是教授就要上讲台,不然是什么教授?”

对于培养人才,唐敖庆认为,“这就像有青藏高原才有喜马拉雅山,有喜马拉雅山才有珠穆朗玛峰一样。科学的发展有一个积累的过程,我们年纪大一点的科学工作者就应该发扬甘为人梯的精神,作铺路石子,为祖国的繁荣昌盛,为中华民族的伟大复兴多做一些打基础的工作,应该支持和培养中青年科学工作者,让他们异峰突起。”

唐敖庆曾说,科研精神就是八个字:献身、求实、创新、协作。回首唐敖庆的一生,他矢志不渝地践行着这八个字,带领着后辈们攀登下了一座又一座科研高峰。

文章中观点仅代表作者个人观点,不代表本网站的观点和看法。

神州学人杂志及神州学人网原创文章转载说明:如需转载,务必注明出处,违者本网将依法追究。